鳩よけコラム

マンションやアパートの鳩対策は管理会社の責任?責任の所在を紹介

賃貸マンションや分譲マンション、アパートなどで鳩被害が発生した場合、入居者と管理会社のどちらが責任を負うのか知りたい方も多いでしょう。

賃貸物件の場合、入居者に故意・過失がない限り、建物や設備の修繕義務はオーナー側が負うことが一般的です。ただし鳩による被害は、多少なり入居者側の責任が問われるケースが多く、入居者自身が対策を講じざるを得ないこともあります。

この記事では、マンションやアパートにおける鳩対策の責任範囲や、よくある鳩被害の例、管理会社・入居者が注意すべき鳩対策のポイントを紹介します。

マンションやアパートの鳩対策は管理会社の責任?

マンションやアパートの鳩対策は、状況によって入居者自身で行わなければならないケースもあれば、オーナーや管理会社に責任が及ぶケースもあります。ポイントとなるのは、鳩が飛来したり巣を作ったりするようになった原因が、入居者と管理会社のどちらにあるか、という点です。

ここでは、集合住宅の鳩被害に入居者が対応すべきケースと、管理会社が対応すべきケースをそれぞれ紹介します。

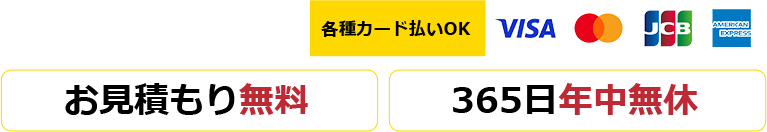

入居者が対応すべきケース

マンションやアパートの鳩被害に、入居者が対応すべきケースは以下の通りです。

- 入居者が自ら鳩にエサやりをしていた場合

- ベランダなどに鳩が寄り付く原因となるものを置いていた場合

- 入居後、一定期間が経過してからベランダに鳩が住み着き始めた場合

- 長期間、家を空けている間に鳩が営巣した場合

- 鳩が住み着くまでの間、入居者が何の対策も講じなかった場合

入居者の故意または過失により鳩が住み着いた場合、入居者自身が鳩対策を行う必要があります。例えば、入居者が自ら鳩にエサやりをしていた場合や、ベランダなどにゴミや不用品を放置し、鳩が巣作りしやすい環境を作った場合が一例です。

ただし、鳩が住み着く原因は特定するのが難しく、どこからが入居者の責任なのかが判断しにくいケースも少なくありません。そのため、アパートやマンションなどの賃貸物件では、入居後、一定期間が経過してからベランダに鳩が住み着き始めた場合、入居者が鳩対策を行うべきという考え方が広く見られます。

また入居者が長期間、家を空けている間に鳩が営巣した場合や、鳩の存在を知りながら、住み着くまでの間に何の対策も講じなかった場合も、入居者負担での鳩対策が必要となることが多いようです。

入居後に発生した鳩被害は、基本的に入居者自身で対応しなければならないことを知っておきましょう。

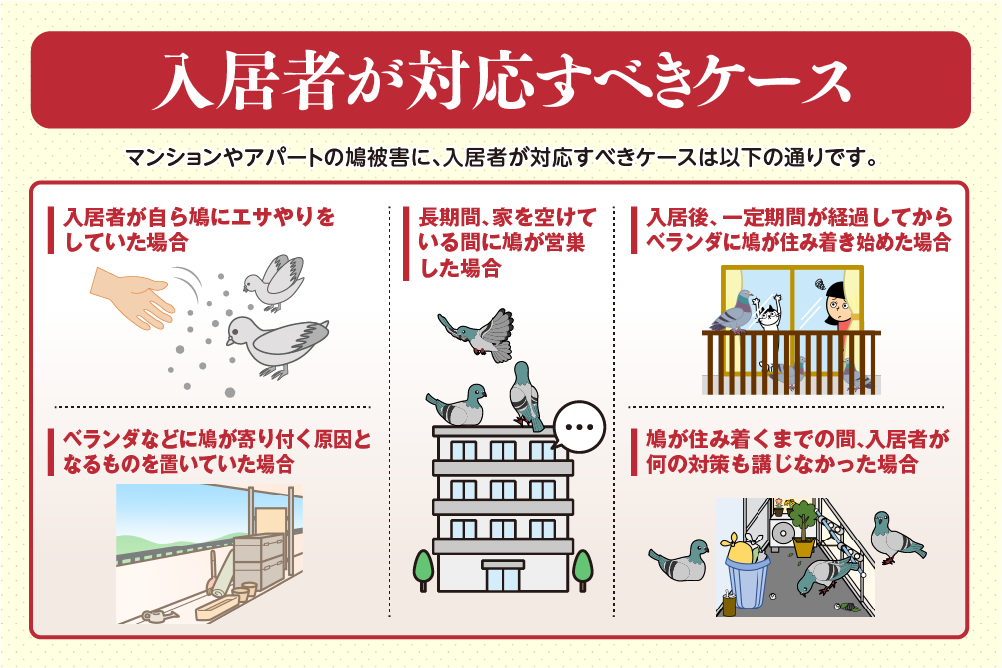

管理会社が対応すべきケース

一方、以下のようなケースでは、オーナーや管理会社が鳩被害に対応する必要があります。

- 入居前から鳩が飛来したり、糞害が生じたりしている場合

- 特定の部屋だけでなく、マンション全体で鳩被害が発生している場合

- 廊下や階段などの共用部分で鳩被害が発生している場合

- 管理規約や賃貸借契約に、鳩被害への対応が明記されている場合

入居前から鳩が飛来したり、糞害が生じたりしている場合、後から入居した住人に責任はないため、オーナーや管理会社が鳩対策を実施しなければなりません。また特定の部屋だけでなく、マンション全体で鳩被害が発生している場合も、管理会社が中心となって対策を検討することが望ましいでしょう。

廊下や階段、エントランス、屋上などの共用部分で鳩被害が発生している場合も、入居者が管理会社に対し、管理業務の実施責任を問うことができます。ベランダやバルコニーも法律上は共有部分に分類されますが、その部屋の住人に専用使用権が認められる「専用使用部分」として取り扱われることも多いため、管理規約や賃貸借契約を事前に確認してください。

管理規約や賃貸借契約には、鳩被害への対応が明記されている場合もあります。例えば、管理会社が鳩対策の費用を負担する、と記載されている場合は、鳩被害について相談してみると良いでしょう。

マンションやアパートでよくある鳩被害の例

マンションやアパートに鳩が飛来すると、糞害や騒音など、さまざまな被害が生じる可能性があります。ここでは、マンションやアパートでよくある鳩被害の例を3つ紹介します。

- ベランダや手すり、洗濯物などが糞で汚れる

- 乾燥した糞が飛散し、健康被害が生じる

- 鳩の鳴き声がうるさく、安眠の妨げになる

ベランダや手すり、洗濯物などが糞で汚れる

マンションやアパートでよくある被害の一つが、鳩による糞害です。鳩がベランダなどに飛来すると、手すりや室外機などが糞で汚れたり、糞が排水口に詰まって雨水が流れにくくなったりする可能性があります。

特に洗濯物への糞害は、住人にとって悩ましい問題です。実際に、鳩がベランダやバルコニーに住み着き、糞の量が増えた結果、洗濯物を干せなくなった事例もあるようです。

また鳩の糞には、酸性の物質が含まれています。長期間にわたって糞が蓄積すると、外壁や塗装の劣化が早まる恐れがあるため、速やかに鳩対策を講じることが大切です。

乾燥した糞が飛散し、健康被害が生じる

鳩の糞には、さまざまな病原菌やウイルス、寄生虫などが含まれています。鳩の糞に触れたり、乾燥した糞が人の口や鼻から体内に入ったりすることで、健康被害につながるかもしれません。

例えば、鳩の糞が媒介する感染症には、サルモネラ食中毒やオウム病、クリプトコックス症、トキソプラズマ症などが挙げられます。[注1]

| 感染症 | 主な症状 |

| サルモネラ食中毒 | 発熱や下痢、腹痛などの胃腸炎に似た症状を引き起こす感染症 |

| オウム病 | 38度以上の発熱や咳、痰、食欲不振や全身倦怠感などを引き起こす感染症 |

| クリプトコックス症 | 風邪に似た症状や発熱、頭痛、吐き気や嘔吐、皮疹などの皮膚症状を引き起こす感染症 |

| トキソプラズマ症 | 発熱や頭痛、全身倦怠感の他、妊娠中に感染すると母子感染の恐れもある感染症 |

サルモネラ食中毒

主な症状

発熱や下痢、腹痛などの胃腸炎に似た症状を引き起こす感染症

オウム病

主な症状

38度以上の発熱や咳、痰、食欲不振や全身倦怠感などを引き起こす感染症

クリプトコックス症

主な症状

風邪に似た症状や発熱、頭痛、吐き気や嘔吐、皮疹などの皮膚症状を引き起こす感染症

トキソプラズマ症

主な症状

発熱や頭痛、全身倦怠感の他、妊娠中に感染すると母子感染の恐れもある感染症

これらの感染症にかかるリスクを下げるため、鳩の糞を見かけても、手で直接触れないように注意しましょう。もし触った場合は、手洗いを徹底することが大切です。

また糞は放置せず、使い捨て手袋とマスクを着用した上で、速やかに掃除しましょう。

[注1]厚生労働省「動物由来感染症ハンドブック2025」p6

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001418129.pdf

鳩の鳴き声がうるさく、安眠の妨げになる

鳩被害の例として、鳴き声による騒音も挙げられます。鳩は人間と同様に夜に眠り、朝早く起きて活動する習性があるため、鳴き声がうるさく、安眠の妨げになるケースもあります。

鳩が鳴く理由は、他の鳩への威嚇行動や求愛行動などさまざまです。特にオスの鳩は、縄張りを主張したり、メスに求愛したりして大きな声で鳴くことがあります。

ベランダなどに巣を作られると追い払うのが難しくなるため、早めに鳩対策を講じることが大切です。

【管理会社向け】マンションやアパートの鳩対策で注意すべき点

鳩の糞害や騒音被害を防ぐには、鳩よけネットやスパイク、忌避剤などを活用し、鳩が寄り付かないようにすることが大切です。ただし、管理会社という立場上、注意しなければならない点もあります。

ここでは、集合住宅のオーナーや管理会社向けに、マンションやアパートの鳩対策で注意すべき点を3つ紹介します。

- 定期的な巡回など、早期発見に努める

- 管理規約に責任範囲を明記しておく

- 高所での作業は安全に十分注意する

定期的な巡回など、早期発見に努める

鳩による被害を未然に防ぐには、早期発見に努めることが重要です。鳩の被害レベルは、レベル1~4までの4段階あり、段階が進むほど鳩を追い払うのが難しくなります。

| 被害レベル | 特徴 |

| 休憩鳩 | 鳩がときどき飛来し、羽休めのために滞在する段階 |

| 待機鳩 | 鳩が安全な場所として認識し、滞在時間が増える段階 |

| ねぐら鳩 | 鳩が室外機の裏などをねぐらにして、長時間滞在する段階 |

| 巣作り鳩 | 鳩が巣作りを始め、完全に住み着いた段階 |

休憩鳩

特徴

鳩がときどき飛来し、羽休めのために滞在する段階

待機鳩

特徴

鳩が安全な場所として認識し、滞在時間が増える段階

ねぐら鳩

特徴

鳩が室外機の裏などをねぐらにして、長時間滞在する段階

巣作り鳩

特徴

鳩が巣作りを始め、完全に住み着いた段階

鳩は帰巣本能や縄張り意識が強く、一度住み着くと簡単には出て行きません。定期的な巡回や、入居者からの報告を受け付ける窓口を複数用意するなど、鳩による被害を早期発見できる体制を整えましょう。

管理規約に責任範囲を明記しておく

アパートやマンションの管理規約に、鳩被害への責任範囲を明記しておくことも大切です。責任の所在が明確になることで、鳩被害が発生した際に、迅速に対応策を講じられます。

通常、廊下や階段、エントランス、屋上などの共用部分の鳩対策は、オーナーや管理会社が責任を負うことが一般的です。一方、その他の専有部分や、ベランダやバルコニーといった専用使用部分の鳩対策については、「鳩の飛来防止対策を入居者の費用と責任において行う」という旨を明記しておくと良いでしょう。

高所での作業は安全に十分注意する

鳩の飛来を防止するため、防鳥ネットなどの製品を設置する場合は、しっかりと安全を確保しましょう。特に軒下やベランダなど、高所での作業を行う際は、転落などに十分注意してください。

また、防鳥グッズが風などで飛ばされると、住人や近隣の人、建物に当たり事故やけがの原因となる可能性があります。メーカーの取扱説明書(据付説明書)を確認し、正しい方法で設置することが大切です。

【住人向け】マンションやアパートの鳩対策で注意すべき点

入居後に鳩が住み着いた場合、基本的に住人が自分で鳩対策を行う必要があります。

ここでは、賃貸住宅の住人向けに、マンションやアパートの鳩対策で注意すべき点を3つ紹介します。

- ベランダにゴミや不用品を置かないようにする

- 鳩よけグッズを設置する前に管理会社へ報告する

- 鳩の巣を見つけても、ヒナや卵は勝手に撤去しない

ベランダにゴミや不用品を置かないようにする

マンションやアパートに飛来する鳩の中でも、ドバトは身を隠せる狭い隙間がある場所や、物が散らかっている場所を好む傾向にあります。ベランダにゴミや不用品を放置していると、鳩がねぐらや巣作りに適した場所と認識する可能性があるため、日頃から整理整頓しましょう。

特にエアコンの室外機の裏や、エコキュートの下部は鳩が侵入しやすいため、定期的に掃除することが大切です。鳩がしつこく飛来する場合は、鳩が嫌がる匂いや味の忌避剤を設置する方法もあります。

鳩よけグッズを設置する前に管理会社へ報告する

賃貸住宅にお住まいの場合は、剣山(スパイク)や防鳥ネットなどの鳩よけグッズを設置する前に、オーナーや管理会社に相談しましょう。借主には、部屋の修繕などを行う前に貸主に通知する義務があります。[注1]

ただし、契約内容によっては、小規模な修繕であれば貸主に通知することなく行える場合もあるため、賃貸借契約書などを確認してください。

管理会社によっては、入居者の費用負担なしで鳩対策を実施してくれる場合もあるようです。鳩の被害に遭っていることに気付いたら、まずは管理会社に相談してみると良いでしょう。

[注1]国土交通省 賃貸借トラブルに係る相談対応研究会「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」p58

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001399558.pdf

鳩の巣を見つけても、ヒナや卵は勝手に撤去しない

もしベランダやバルコニーで鳩の巣を見つけたら、ヒナや卵がいないかをしっかり確認してください。ヒナや卵を含む野生鳥獣は、鳥獣保護法によって保護されているため、許可なく捕獲・殺傷することはできません。

巣を撤去する場合は、ヒナが巣立つのを待ってからにしましょう。鳩のヒナが卵から孵り、巣立つまでの期間の目安は1カ月です。[注1]

ただし、巣のみを撤去する場合、特別な許可は必要ありません。巣にヒナや卵がなく、鳩も近くにいない場合は、鳩が戻ってくる前に撤去すると良いでしょう。

[注1]東京都 環境局「野生鳥獣との接し方について」

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/faq

鳩の駆除でお困りなら「鳩よけ対策PRO」へ!

マンションやアパートなどの集合住宅では、鳩による糞害や騒音被害に悩まされる可能性があります。

原則として、入居後に鳩が住み着いた場合、入居者が鳩対策を行わなければなりません。ただし、マンション全体で鳩被害が発生している場合や、入居前から鳩が飛来している場合など、オーナーや管理会社が対応すべきケースも存在します。責任の所在を明確化するため、管理規約などに鳩対策の責任範囲について記載しておくと良いでしょう。

自力で鳩対策を行うのが難しい場合は、「鳩よけ対策PRO」にご相談ください。長年の経験を積んだプロの技術者が、現地の状況に合わせて鳩よけ対策を実施いたします。ご依頼の地域によっては、最短30分で現地調査にお伺いすることが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

その他の鳩よけコラム