葛飾区 の 鳩よけ対策

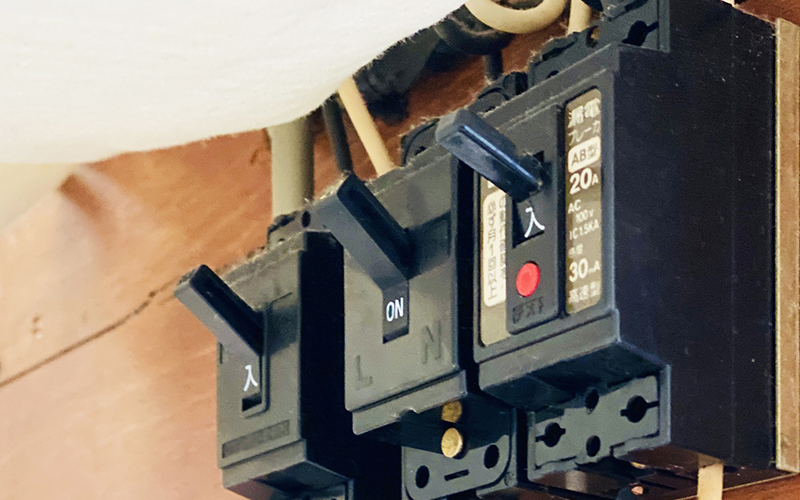

日本全国で日常的に発生している鳩の被害に対応する私たち、鳩よけ対策PROにお任せください。葛飾区を中心に活動していますが、全国各地で様々な鳩被害が発生していることを肌で感じています。 鳩被害といえば、「鳩に住みつかれた」、「街灯などの破損」、「健康被害」、「市役所の鳩被害」、「鳩のフン臭問題」、「鳴き声による騒音」、「図書館の鳩被害」、「配線ショート」、「屋根の巣害」など、多種多様な問題が存在します。これらの被害は、一戸建て住宅やマンション、工場、倉庫、商業施設や農場など、個人・法人問わず発生しており、全国各地の方々が日々悩みを抱えています。 そんな方々のお悩みを解決すべく、当社は年間通して休まず、迅速かつ的確な対策を行っています。お問い合わせいただくと、最短30分以内にスタッフが現地に伺います。現地調査費やお見積もりは無料なので、お気軽にご相談ください。 当社スタッフは鳩よけ対策を熟知した専門家であり、どんな環境でも最適な対策をご提案することが可能です。個人のお家から法人の施設まで、幅広いニーズに柔軟に対応いたします。 毎日いろいろな鳩の被害が発生していますが、一人ひとりが安心して生活できる環境を整えるために、私たち鳩よけ対策PROが全力でサポートします。鳩被害でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

どんな場所でも、

鳩よけ対策PROなら

高品質で丁寧な作業をお約束!

青戸 | 奥戸 | お花茶屋 | 金町 | 金町浄水場 | 鎌倉 | 亀有 | 小菅 | 柴又 | 白鳥 | 新小岩 | 高砂 | 宝町 | 立石 | 新宿 | 西亀有(1、2丁目) | 西亀有(3、4丁目) | 西新小岩 | 西水元 | 東金町 | 東新小岩 | 東立石 | 東堀切 | 東水元 | 東四つ木 | 細田 | 堀切 | 水元 | 水元公園 | 南水元 | 四つ木

新小岩駅 | 新小岩駅 | 亀有駅 | 金町駅 | 堀切菖蒲園駅 | お花茶屋駅 | 青砥駅 | 京成高砂駅 | 四ツ木駅 | 京成立石駅 | 青砥駅 | 京成高砂駅 | 京成高砂駅 | 柴又駅 | 京成金町駅 | 青砥駅 | 京成高砂駅 | 京成高砂駅 | 新柴又駅

鳩よけ対策 作業料金の目安

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸2丁目14−28

〒124-0012 東京都葛飾区立石7丁目10−7

〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1丁目51−17

〒125-0061 東京都葛飾区亀有4丁目30−先

〒125-0032 東京都葛飾区水元4丁目10−23

〒125-0061 東京都葛飾区亀有2丁目16−1

〒125-0032 東京都葛飾区水元1丁目22−24

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸5丁目5−1

〒124-0012 東京都葛飾区立石5丁目7−19

〒125-0035 東京都葛飾区南水元4丁目10−6

ご自身での鳩よけ対策で

十分な効果が得られない場合は、

私たちにご相談ください。

葛飾区は東京23区を構成する特別区の一つで、東京都東部に位置しています。江戸川区や墨田区、千葉県松戸市など複数の自治体と隣接しており、34.80平方kmの区域に約47万人が暮らしています。葛飾区は水資源が豊かで、区内には江戸川や荒川、中川など複数の河川があります。下町情緒あふれる地域でもあり、コミックや映画などの舞台にもなっています。葛飾区は工業が盛んで、区内には多数の町工場が点在しています。一方でマンションなどの住宅や商業施設も充実しており、工場跡地が宅地として再開発されるケースも多々見られます。葛飾区はJR常磐線や総武本線、京成電鉄や北総鉄道などが区内を通っています。特に東西方向の鉄道網が発展している一方、南北を縦貫する路線は限られており、路線バスが域内の交通を補完しています。葛飾区内には複数の鉄道駅がありますが、代表的な駅の一つが青砥駅です。青砥駅は京成本線と押上線の駅で、都営浅草線の直通列車も乗り入れています。葛飾区の中では特に規模が大きく、隣の京成高砂駅と合わせて交通結節点としての役割を担っています。青砥駅の周辺は葛飾区有数の商業地で、駅前の商店街には様々な商店が軒を連ねています。また、ショッピングセンターなど大型商業施設も点在しており、休日になると多数の買い物客で賑わっています。一方で駅前にはバスのロータリーがなく、路線バスは少し離れた場所から発着しています。葛飾区の玄関口となっているのが新小岩駅です。新小岩駅はJR総武本線の駅で、葛飾区の南端に位置しています。総武本線しか乗り入れていないものの、単独路線の駅としては利用者が多く、朝や夕方は通勤客や帰宅客で混雑しています。新小岩駅の周辺は、隣接する江戸川区にまたがる形で市街地が形成されています。駅南口は葛飾区でも有数の繁華街になっており、アーケード商店街を中心として飲食店などが集積しています。繁華街はそのまま江戸川区まで続いているのも特徴で、駅からほど近い場所には江戸川区役所もあります。新小岩駅の北口は小中学校や大学などの教育機関が集まる学生街となっています。駅前の通りは大学通りとも呼ばれており、学生向けの飲食店などが軒を連ねています。他にも、駅の北東側はマンションなどの集合住宅が密集する住宅地となっています。現在の葛飾区がある地域一帯は、数千年前まで海だったとされています。その後は東京湾の海岸線が後退することによって陸地が作られました。葛飾区の一帯に人が定住し始めたのは、古墳時代に入ってからのことです。奈良時代の頃には、現在の葛飾区にあたる一帯に下総国の葛飾郡が作られました。当時の葛飾郡は非常に広く、現在の茨城県の一部にまで及んでいました。平安時代には大規模な荘園が作られ、江戸川の西部地域は葛西と呼ばれるようになります。葛西は現在の葛飾区にほぼ近い地域で、下総国の中でも特に影響力の強かった豊島清元が12世紀後半まで支配していました。やがて鎌倉幕府が誕生すると、豊島清元の子どもにあたる清重が治めるようになります。それに合わせて、豊島氏は名字を葛西氏へと変更しています。その後も葛西氏は強い影響力を持ち、葛西を数代にわたって治めました。鎌倉から室町時代へと移ると、葛西は下総国から陸奥国の管轄となり、上杉氏が支配を始めました。当時は数十の村があり、その時の地名の一部は現代に受け継がれています。戦国時代に入ると、現在の葛飾区青戸にあたる地域に葛西城が築城されました。葛西城は武蔵国を治めていた上杉氏の城でしたが、幾度か攻められた結果、北条氏によって攻め落とされました。その後は葛西城は豊臣秀吉によって取り壊されましたが、北条氏が周辺を開発していたため、交通の要衝として発展しました。江戸時代に入ると、葛飾の一帯には多数の村ができ、一大農業地帯となります。一方で葛飾区にあたる一帯は江戸幕府の直轄地となり、幕末まで幕府の財政を支えていました。明治時代へ移ると、葛飾は武蔵知県事が管理するようになりました。明治5年には東京府の葛飾郡となり、その後南葛飾郡へと名称変更されました。同時期には町村制が施行され、複数の町と村が誕生しています。1932年には東京市へと編入され、東京市葛飾区となりました。第二次世界大戦が終わると、東京都には23の特別区が置かれ、現在の葛飾区が誕生しました。

続きを見る >

葛飾区では基本的に行政サービスとして鳩の駆除は行なわれていませんので、専門の民間企業へ依頼することになりますが、公園や役場の庁舎など公共の場所で鳩の被害などを目にした場合は、こちらの連絡先までご連絡ください。また葛飾区では鳩に関する対策など生活に役立つ情報もこちらのホームページから発信されているので、ご興味のある方はのぞいてみてはいかがでしょうか。

●詳細はお問い合わせください